�ӂ����̓\��ւ�

���̉Ƃ͒z15�N�قǂɂȂ��ł����A���~���̕����ɂ͂ӂ��܂�����A�ӂ��܂ɂ͓��R�A�ӂ������\���Ă���܂��B�Ƃ��낪�A���ꂪ���̊Ԃɂ����F�����݂≘�ꂪ�ڗ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂����B���q������̂ł݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv���A�\��ւ��Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

Web��ŒT���Ă݂�ƁA���Ȃ�̏��ʂł��B�ڂ�ʂ��Ă݂�ƁA�{�����Y��ɓ\�蒼�������Ȃ�A���̋Ǝ҂ɗ������ǂ������Ȃ̂ł����A����Ȃ�ɂł�������ƑË����A�����ł���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

���@�͂���������悤�ł����B�A�C�����\��A�S���ܓ\��A����ɂ̂�\�肪��\�I�ȕ��@�̂悤�ł��B�̂�\������߂�T�C�g������̂ł����A�z�[���Z���^�[�Ŗڂɂ����A�A�C�����\�������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�Ȃ��A�\����ɂ��Ă͖{���ɂ�������Web��ɏ����܂��̂ŁA�����́A�̌��k�Ǝv���Ă��������B

�g������

�g�����H��

|

���ꂪ�\��ւ��O�̏�ԁB ��������̂ӂ��܂Ȃ̂ŁA�\��ւ��͕Жʂ݂̂ł��B���ɂ͂��Ƃ��Ƃӂ����͓\���Ă��܂���B ����ɂ��Ă��A������Ă܂��˂��B����ł݂͂��Ƃ��Ȃ��ł��B |

|

�����ł��B �悭���Ă݂�ƁA�g�͓B�ȂǂŌŒ肳��Ă��炸�A���V�̒[���u�ق��v�Řg�ƂȂ����Ă��܂����B |

|

�g�����ؒƂƓ��Ėł��B |

|

�����Ă����ӂ����̐������ɂ͘g���O���Ȃ��Ŋ����̂ӂ����̏�ɓ\����@���L�ڂ���Ă��܂������A�g���ȒP�ɊO�������������̂ŁA�Â��ӂ������A�E�P�����Ƃ͂�����āA�ӂ��܂̔̏�ɓ\���Ă��܂����Ƃɂ��܂����B�Ђœ\��ꍇ�ɂ̓E�P�����d�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�A�C�����\��Ȃ�ł͂̂����ł��B �ʐ^�͘g���O�����߂ɁA���Ė���ē�������ؒƂŒ@���Ă���Ƃ���ł��B |

|

���E�̘g���悤�ɊO���Ă����܂��B |

|

�O�����g���ǂ̈ʒu�łǂ̂悤�Ɏg���Ă������킩��悤�ɁA���ނɏ�������ł����܂��B |

|

������́A�͂ߍ������̍\���ł��B |

|

��������O���ƁA�Â��ӂ����܂Ŕ�����Ă��܂��܂����B ���͂��̎��܂ŌÂ��ӂ����̏�ɓ\�낤���Ƃ��v���Ă����̂ł����A���̏�Ԃ����āA�u���[���A�������Ă��܂��I�I�v���ᛁi���Ⴍ�j���N�����Ă��܂��܂����B |

|

�q���ƈꏏ�Ƀr���r���E�E�E�B |

|

�r���r���E�E�E�B |

|

�Â��ӂ������͂��������Ԃł��B �����ɒ��ځA�A�C�����\��̂ӂ�����\��܂��B �ł��A����݂̂Ȃ��悤�ɂӂ�����\��ɂ́H |

|

���̂��߂ɁA�܂��A�ӂ����𗠕Ԃ��āA���ɒu���A�l�������������ăe�[�v�ŌŒ肵�܂����B |

|

���̏�ɂӂ��ܔ𗠕Ԃ��Ēu���܂����B |

|

�͂ݏo���������́A�ӂ��܂̗����ɐ܂�Ԃ������c���Đ���܂��B ��̎ʐ^�͎��ۂɂ͗]���ȕ������������̏�Ԃł��B |

|

����������A�ӂ��ܔ��Ђ�����Ԃ��ĕ\������ɂ��܂��B |

|

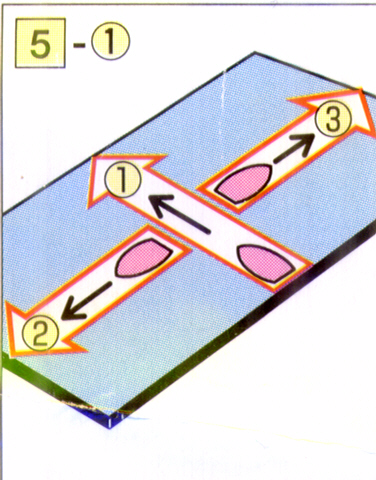

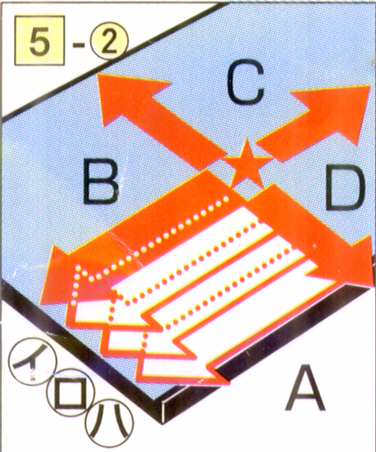

����ł͂��悢��X�`�[���A�C�����̏o�Ԃł��B �A�C�����������鏇�Ԃ́A���}�̂悤�ɁA�ӂ����̒�������n�߂Ă����܂��B �@�A�A�A�B�̏��Ԃł��B ���}�́A�ӂ����̐���������]�ڂł��B |

|

�����ƃX�`�[�����o�Ă��邱�Ƃ��m�F���āA�܂��͒Z�Ӓ����̃A�C������������X�^�[�g�ł��B 90cm�������̂�10�b���炢������̂��ڈ��Ƃ���܂��B�S�̒��Łu�����A�ɂ��A����E�E�E�v�Ɛ����Ȃ���A�C�����������Ă����܂����B |

|

1��ڂ̍s���A�����ł��B |

|

���͒��Ӓ����̃A�C���������ł��B �ł��A����H�X�^�[�g�ʒu����̐}�ƈ���Ă܂��B��̐}�ł͒�������X�^�[�g�ƂȂ��Ă��܂��B����͂ǂ��������Ƃł��傤�H �E�E�E �P�ɊԈႦ�������ł��B |

|

�����t�߂܂ŗ��܂����B���ӂ�180cm�ł��̂ŁA10�b��90cm��ڈ��Ƃ���ƁA������10�b�����������ƂɂȂ�܂��B�Ί݂܂ł͂���10�b �E�E�E�B |

|

��2��ڂ̍s���A�����ł��B ����ŒZ�ӁA���ӂƂ����������\��t����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B |

|

���́A���}��A�AB�AC�AD�̕������������Ă����܂��B �i�C�j�A�i���j�A�i�n�j�̏��ʼn������Ă����܂��B�|�C���g�͐������ɂ������Ă���܂����A�O�ɉ��������Ƃ���Ɣ������炢���b�v�����Ȃ��牟�����Ă������Ƃł��B�������邱�ƂŁA��C���ӂ����Ɣ̊Ԃɕ����߂���̂�h���܂��B �E�E�E�ƁA�����Ă��܂����A���͈ꕔ���b�v�����Ȃ������ӏ����ł��Ă��܂��A���������ӂ���Ă��܂��܂����B��ł��̏ォ��A�C�����ʼn��������̂ł����A�ӂ������邱�Ƃ͂ł��܂���ł���orz ���̐}������������̓]�ڂł��B |

|

����������ŁA�c��̕�����\��t�����ł��B �܂��A�C�����𑖂点�ĂȂ������͕����Ă���̂��킩��܂��B |

|

�����ɂ�1cm���炢�܂�Ԃ��A�������A�C�����ʼn������Ă����܂��B |

|

�\���ŋC�ɂȂ�ꏊ�͍ēx�������Ă����܂��B |

|

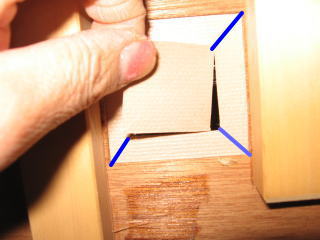

������͂ӂ����łӂ������Ă��܂��B�����ɐ܂荞�߂�悤�ɁA�J�b�^�[�Ő荞�݂����܂��B �ǂ�Ȍ`�ɐ������͎��̎ʐ^�����Ă��������B |

|

����ȕ��Ɏl�p���蔲���܂����B ���Ŏ������悤�ɁA�J�������̎l�����猳�̌��̎l���Ɍ��������ꏊ�ɂ��荞�݂����Ă���܂��B |

|

�J�������ɁA�\�����������������݂܂��B �Ȃ��A���̈�����ɂ͏㉺������܂����B���̎ʐ^�ł͉E�������ł��B |

|

����𗠂��猩��Ƃ����Ȃ��Ă��܂��B |

|

�����܂łŁA�ӂ����̓\��t���ƈ�����̎��t�����I���܂����B ���́A�g�̎��t���ł��B �܂��A���E�̘g�̂ǂ��炩�����t���܂��B�㉺���ԈႦ�Ȃ��悤�ɋC��t���āA�V�̂ق��ɂ҂�����͂܂�悤�ɂ��܂��B |

|

���ɏ㉺�̘g���͂ߍ��݂܂��B |

|

�O���̘g���͂܂�����Ԃł��B ���Ɏc���������̘g�̎c���g�ݕt���܂��B |

|

���Ė���Ęg���������A�ق��ɂ͂ߍ��݂܂��B |

|

�ȏ�łł�������ł��B �O�q�̂悤��1�ӏ������������c���Ă��܂��܂������A�K���ڗ����Ȃ��̂ł��̂܂܂ɂ��܂����B �ӂ��܂͂���1������܂����̂ŁA���l�ɓ\��ւ���Ƃ��s���A�������1���ڂ̋��P�����āA�A�C�����̂����c�����Ȃ��悤�ɂ��A1���ڂ������ꂢ�ɂł��܂����B ���́A���̌�ӂ�����������Ă͂��Ȃ����ƐS�z���Ă����̂ł����A�\��ւ�����8�����o�߂������݂������Ă����悤�ȉӏ��͂���܂���B |

���ӌ�������܂����炨�m�点���������B

���L�����������������O�A���[���A�h���X�͑��ݘA���̂��߂Ɏg�p������̂ł���A���p�͒v���܂���B